水系洗浄では非常に重要な要素となるpH。pH計は結構傷みやすいのでペン型や卓上型等を各種準備しています。放送大学神奈川学習センターでの実験の面接授業でも利用しています。

液体系分析機器・器具類

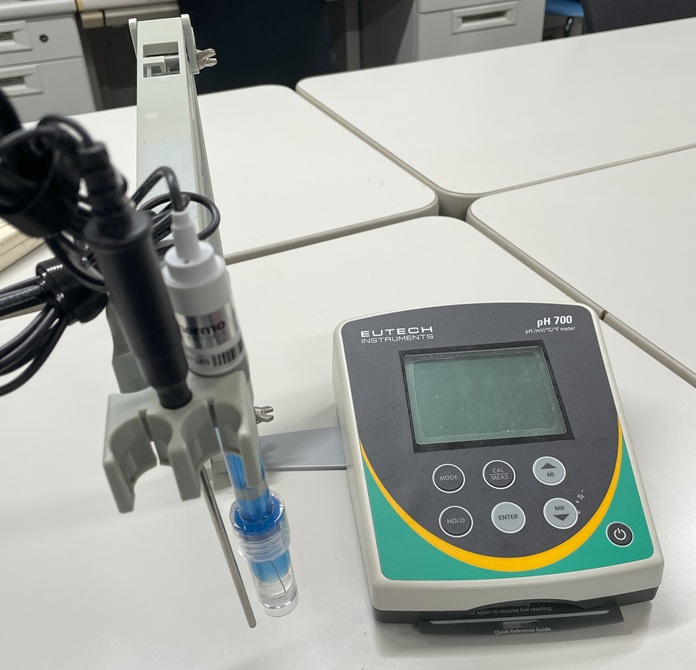

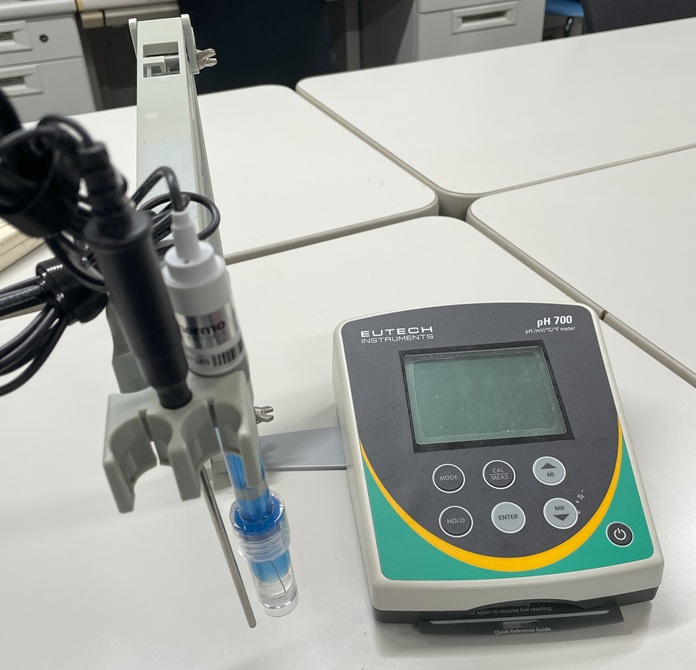

pH計各種

水系洗浄では非常に重要な要素となるpH。pH計は結構傷みやすいのでペン型や卓上型等を各種準備しています。放送大学神奈川学習センターでの実験の面接授業でも利用しています。

ORP計各種

ORPはOxidation-Reduction Potential(酸化還元電位)の省略形で、溶液の酸化(電子を奪う)と還元(電子を与える)の性質を表す一つの指標です。塩素系漂白剤や酸素系漂白剤などの酸化漂白剤はORP値が大きく、還元系漂白剤はORP値が小さくなる傾向があります。

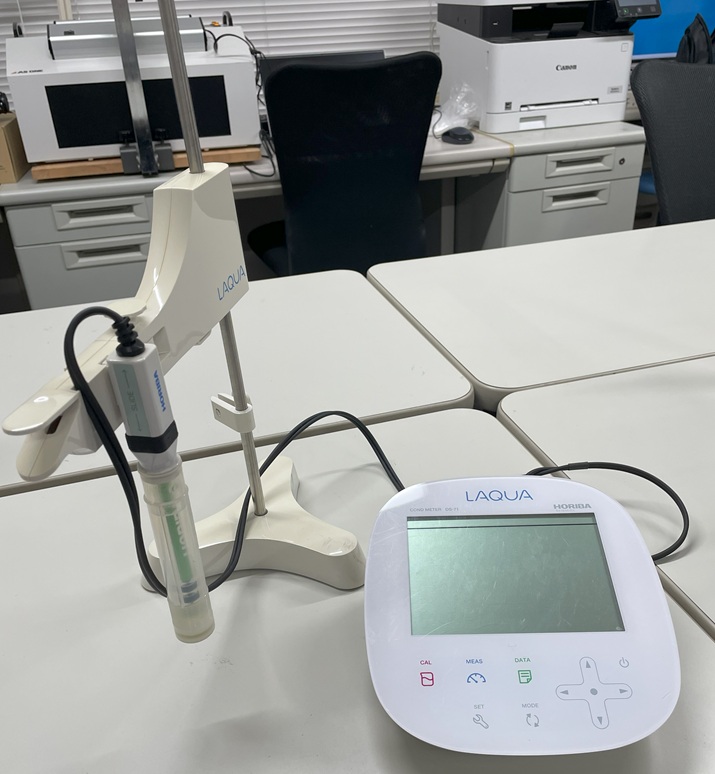

電気伝導率計各種

電気伝導率は電気伝導度、導電率とも呼ばれる水の清浄さを表す指標です。超純水で0.05μS/cm、純水で1μS/cm、水道水で100μS/cmとされています(オルガノ株式会社:https://puric.organo.co.jp/column/electrical-conductivity-and-resistivity/より)。イオン系界面活性剤の濃度にも影響され、臨界ミセル濃度の決定に用いることもできます。研究室には堀場の卓上電気伝導度計DS-71のほか、純水テスターPWT PURE、超純水テスターUPW、その他にTDS計ASTDS1があります。

屈折率計各種

屈折率は食塩の濃度や砂糖の濃度等に反応する指標で、塩分計や糖濃度計等に利用されています。基本的に液体に溶解する物質の殆どに影響を受けるので、液体クロマトグラフィーの分析装置にも利用されます。界面活性剤水溶液の脂肪酸の可溶化量の測定にも利用できます。研究室にはポータブル型デジタル屈折計HI 96800とデジタル塩分濃度計があります。

関連文献:

M.Oya, Kinetic Equation for Detergency of Fatty Acid Soil as a Function of Solubilization Capacity of Washing Liquid, Journal of Japan Oil Chemists' Society, 48(12), 1403-1406 (1999) [https://doi.org/10.5650/jos1996.48.1403]

濁度計

濁り度をみる装置。一般にホルマジンを1mg/Lの割合で純水に混合してよく分散した液の濁度を1度とする。ホルマジン以外にカオリンを基準とする手法、ポリスチレンを用いるポリスチレン濁度などがある。研究室には笠原理化工業株式会社TR-55があります。

分光光度計

透明セルに試料液を入れておき、そこに特定の波長の光を通して吸光度を測定します。着色試料ではその色の特性を吸光スペクトルとして表すことができ、無色試料液でもタンパク質や油脂類には紫外吸収特性があるので濃度測定に利用できます。ベンゼン環を有するLASやAPEなどの界面活性剤の濃度測定も可能です。

色度計

色度は液体の色付きの度合いを示す指標で、研究室のハンナHI 727では470nmのLED光を利用した光透過率から計算します。

水の硬度計

洗浄で最も重要な水質項目は硬度でしょう。水道水を用いた洗浄試験では水道水の硬度を測定しておくことが求められます。研究室にはハンナ ポータブル全硬度計 HI 97735があります。その他、ビュレットがあるのでEDTA法や石けん泡立ち法等でも水の硬度測定が可能です。

粘度計

回転式粘度計があります。

表面張力計

液体の表面張力はぬれ現象に大きく関与し、その測定は水系洗浄における界面活性剤の効果等を論議する際に非常に重要な要素になります。研究室にはウィルヘルミー法の簡易版装置AquaPiがあります。

接触角計

接触角は固体と液体のぬれ現象を表す重要な指標で、その値が小さいとぬれやすく、その値が大きいとぬれにくいことになります。平面試料上に2μLの試料液を滴下して専用の顕微鏡で上部から観察すると液滴の大きさに応じた接触角が読み取れます。研究室にはポータブル接触角計ST-1があります。

起泡力測定装置(Ross & Miles法)

液体を落下させて起泡力を測定する器具。